David Altmejd es un artista canadiense que, además de Bellas Artes, estudió biología. O al menos eso es lo que algunas fuentes afirman. No lo he podido corroborar todavía. Pero lo que si está claro es que ésta ciencia ha inspirado su obra. No hay más que darse un garbeo por el Museo de Arte Moderno de París para visitar Flux, la retrospectiva de éste artista, para darse cuenta de ello.

Nada más entrar ya te encuentras rodeado de seres fantásticos, gigantes que aguantan estoicamente el escrutinio y los selfies de los visitantes. Destacan estas esculturas por su belleza orgánica conseguida con materiales como el látex, la resina, el acero, la pintura acrílica además de pelos y cuarzo. Y lejos de quedarse en la superficie de estas esculturas, David ha permitido en muchos casos que veamos su interior, como si de una práctica de anatomía de una facultad de ciencias se tratase. Aunque lejos de ver órganos y vísceras, vemos tejidos que en muchos casos recuerdan algo inorgánico, como rocas y minerales. Y es que, como bien es sabido, los elementos químicos de los que están formados los tejidos vivos son también los constituyentes de la materia inorgánica. Como si David nos tratase de recordar que hay un flujo entre lo vivo y lo inerte, que existe una conexión entre estos dos estadios de la materia y que nosotros somos sus meros transportadores por ese devenir.

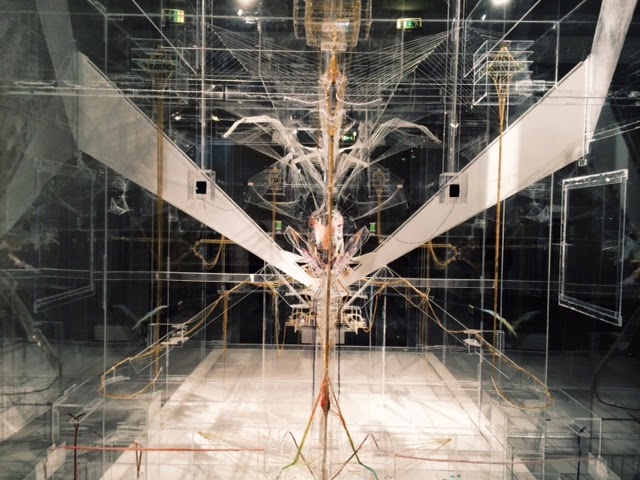

No solamente las colosales esculturas y los bellos bustos de David simbolizan este fluir. También sus cajas de plexiglás, tremendas y bellas instalaciones oníricas, en las que hay una sensación de conexión entre los diferentes elementos contenidos en ellas. Aves, figuras humanas y otras criaturas, plantas, rocas, todos ellos conectados por hilos que simbolizan ese flujo que da título a la muestra, recreaciones de pequeños ecosistemas que bien podrían ser la plasmación de los sueños del artista, de su imaginación, o de su interpretación de sus muy posibles conocimientos de biología.

Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

October 10, 2014 - February 01, 2015

Mudam Luxembourg Musée d'art Moderne Grand-Duc Jean

December 17, 2014 - May 31, 2015

Musée d'art contemporain de Montréal

June 11 - September 6, 2015

O en la web del artista: http://www.davidaltmejd.com/

Fotos: Toni Chaquet

.JPG)

.JPG)

.JPG)